Саперный камень

Памятник подвигам лейб-гвардии Саперного батальона был уничтожен в начале 1930-х годов, а в 1949 году при строительстве станции метро «Чернышевская» снесена и сама церковь. А первоначальный постамент – валун в Петергофе со следами крепления таблички – можно увидеть и сейчас в 150 метрах от Саперного пруда. Он остался единственным свидетелем подвигов лейб-гвардии Саперного батальона.

|

|

|

Лейб-гвардии Саперный батальон, сформированный из отличившихся офицеров и нижних чинов 1-го и 2-го пионерных полков, был учрежден указом императора Александра I 27 декабря 1812 года на правах Старой гвардии. Пионерами называли солдат, которые занимались возведением земляных укреплений, копанием рвов, постановкой мостов, выравниванием дорог и т. п. К августу 1813 года батальон был полностью сформирован и стал первой гвардейской отдельной частью инженерных войск. До этого в гвардии были лишь малочисленные и кратковременные инженерные команды. |

|

|

|

|

|

Шефами Саперного батальона были все императоры, начиная от Николая I. В батальоне числились многие высочайшие особы, в том числе наследник-цесаревич Алексей Николаевич. У Николая I к батальону было особое отношение. Во время восстания декабристов 14 декабря 1825 года Саперный батальон охранял Зимний дворец. На руки саперам-ветеранам Николай I передал своего семилетнего сына и наследника Александра. Этот момент отражен на барельефе Н.А. Рамазанова, помещенном на пьедестале памятника Николаю I, который Александр II воздвиг в 1859 году на Исаакиевской площади. |

|

|

|

|

|

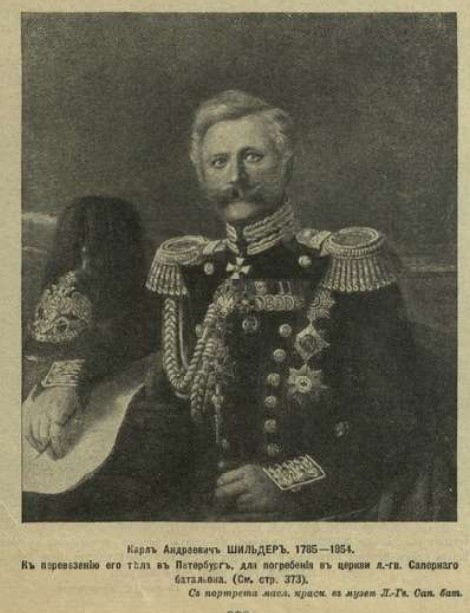

Лейб-гвардии Саперный батальон отличился в Русско-турецкой войне 1828-1829 годов и в Польской кампании 1831 года. За отличие при взятии крепости Варна батальон заслужил Георгиевское знамя, а в 1831 году – Георгиевские серебряные трубы за взятие Варшавы. После победного завершения Польской кампании батальон производил в Польше ремонт дорог и мостов и вернулся в Санкт-Петербург в марте 1832 года. В Крымскую войну 1853-1856 годов батальону не пришлось принять участия в боях в полном составе, т. к. он был призван на защиту «угрожаемого неприятелем Петербурга». Однако в устройстве переправы через Дунай, уничтожении Турецкой флотилии и атаке крепости Силистрии участвовал бывший командир батальона, генерал-майор К.А. Шильдер. Под стенами Силистрии при осмотре траншеи он получил смертельное ранение. Умер он в госпитале румынского (а теперь – молдавского) города Калараш и был похоронен в этом городе. В 1911 году наконец была исполнена его последняя воля, и останки К.А. Шильдера были перезахоронены в полковой церкви во имя святых Косьмы и Дамиана на Кирочной улице. |

|

|

|

|

|

Карл (в крещении – Александр) Андреевич Шильдер (1785-1854) был автором многих изобретений и усовершенствований в области военно-инженерного дела, принесших России успех в боевых действиях. Первой в мире Россия применила разрабатываемый им способ подрыва мин гальванизмом (дающий возможность подвода заряда к пороху под землей и под водой). Также он разработал подводные мины и фугасные ракеты. Опыты по внедрению всех этих разработок К.А. Шильдер проводил в лагерях Саперного батальона. |

|

|

|

|

|

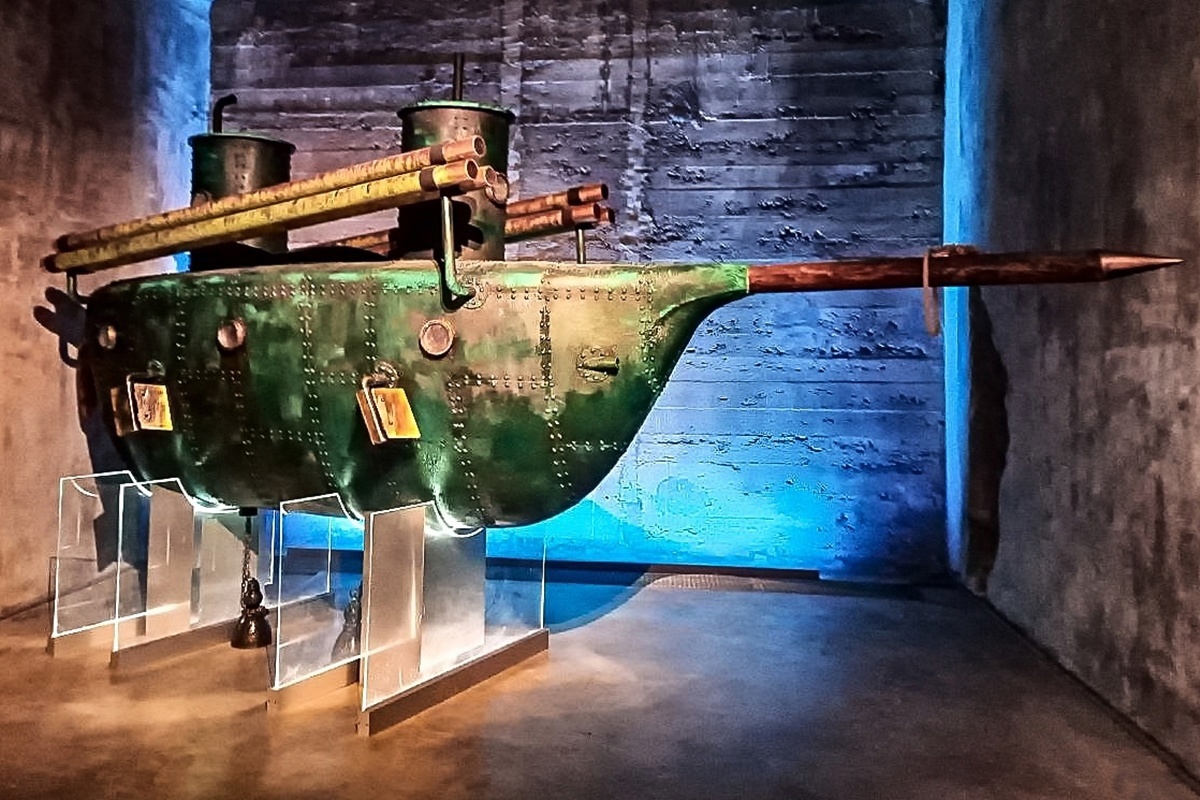

Также К. А. Шильдер известен как изобретатель, строитель и испытатель, начиная с 1834 г., первой в мире подводной лодки – Русского подводного судна. В Русско-турецкую войну 1877-1878 годов Саперный батальон принимал участие в сражении у Горного Дубняка, затем находился в составе отряда генерал-адъютанта Гурко и участвовал во взятии Правецкой позиции. Роты батальона приняли участие в занятии Софии, преследовании войск Сулеймана-паши и занятии Этрополя. Отдельные военнослужащие и подразделения батальона участвовали в устройстве минных заграждений на Дунае и в наступлении на Адрианополь во взаимодействии с кавалерийским передовым отрядом генерал-майора А.П. Струкова. В сентябре 1878 года батальон в полном составе вернулся в Санкт-Петербург. С началом Первой мировой войны лейб-гвардии Саперный батальон отправился на фронт. В 1916 году батальон был развернут в лейб-гвардии Саперный полк. 29 мая 1918 года полк был расформирован. |

|

Лагеря |

|

|

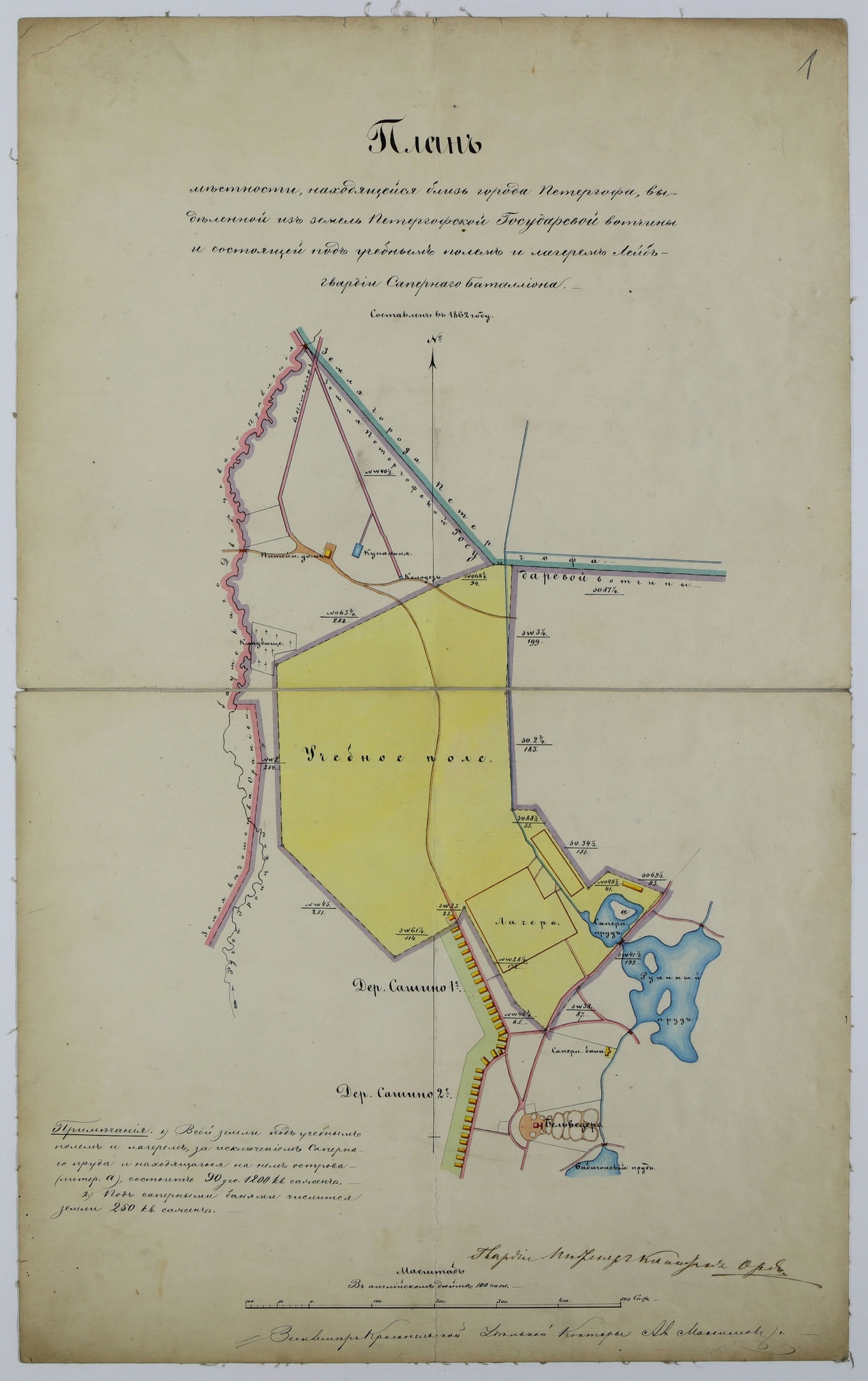

Каждое лето Саперный батальон проводил полевые учения. «Еще с 1816 года, для летних практических занятий, баталион располагался лагерем в окрестности Петергофа, между деревнями: Троицкое и Баби-Гон (ныне Сашино)», – писал А.Е. Волькенштейн», автор «Истории лейб-гвардии Саперного батальона». |

|

|

|

|

|

Как отмечал петергофский краевед В.А. Гущин, в царствование Николая I для лейб-саперов и роты воспитанников инженерного училища на склоне Бабигонских высот в летнее время разбивался летний палаточный лагерь. Рядом с ним были устроены различные фортификационные сооружения, на которых отрабатывались навыки практических саперных и минных работ. Ежегодно саперы возводили здесь земляные оборонительные сооружения взрывали порохом валуны, строили дороги и наводили понтонные переправы. Одно время руководителем учебных работ в лагере был знаменитый военный инженер Э.И. Тотлебен. На обширной панораме вокруг Бельведера, представляющей собой живой макет России, этот лагерь символизировал российскую армию. Он просуществовал на этом месте до 1868 года. Для снабжения лагеря водой в 1848-1850 годах от Руинного до Черного пруда был проложен канал. Но выяснилось, что при его характеристиках поток терял самоочищающую способность, поэтому вскоре в истоке канала был вырыт еще один пруд. В мае 1853 г. архитектору Комарову было приказано составить план Лугового парка и дать этому пруду название Саперный. Для Петергофа саперы делали много полезного. Например, прорыли скважину для снабжения водой военного госпиталя в Егерской слободе. |

|

|

|

|

|

Петергофский военный госпиталь был построен по Высочайшему повелению в 1840 году. Для его существования нужна была чистая вода, которой рядом не было. Питьевую воду возили бочками из Царских колодцев, находящихся в 1 километре юго-западнее. Количество больных увеличивалось, особенно во время Русско-турецкой войны. Воды надо было много. Высочайше было принято решение построить на территории госпиталя скважину для обеспечения питьевых нужд. В 1886 г. на глубину 197,5 м была пробурена водяная скважина с дебитом до 12 тыс. ведер в сутки. Однако вода оказалась значительно минерализирована, пить ее можно было только в лечебных целях, и тогда в 1887 году в госпиталь от Царских колодцев был построен питьевой водовод. О скважине в госпитале помнили еще в 30-е годы прошлого столетия, она описана в справочниках. Использовать ее воду для лечебных целей не решились – было не по профилю. Скважину затампонировали и некоторое время обслуживали, но потом забыли. Но она давала о себе знать, затапливая территорию, низкие места и подвалы. Сейчас на ней стоит спальный корпус ГП-2 кадетского корпуса Следственного комитета. А еще музыкантов Саперного батальона приглашали поиграть в Никольский домик во время чаепитий царской семьи. Как вспоминал А.Е. Волькенштейн, в 1822 году к батальону присоединился первый «хор медной музыки», сформированный для него «попечением его августейшаго шефа» – тогда еще великого князя Николая Павловича. С того времени хор этот находился постоянно в составе батальона, «занимая во всей Русской армии первое место между хорами роговой музыки». У Г.С. Габаева находим, что в хоре было 10 музыкантов – 2 валторны, 2 кларнета, 2 фагота, 2 флейты и 2 трубы. На берегу Руинного пруда от Саперного батальона остался ледник. |

|

Памятник |

|

|

|

|

Осенью 1853 г. на южном берегу Саперного пруда батальону был поставлен памятник. В обиходе его называли «Орлом». «По отлогости бабигонских высот располагаемы были на лето, лагерем лейб-гвардии саперный батальон и рота воспитанников инженерного училища... Там же в поле близ дороги на огромном, диком камне красуется колоссальный медный орел с распростертыми крыльями, работы профессора барона Клодта», – писал историк Петергофа А. Ф. Гейрот. В КГИОП, однако, авторство П.К. Клодта считается не находящим подтверждения. На гигантском валуне, где стоял памятник, была укреплена табличка с надписью «Подвигам лейб-гвардии Саперного батальона». Как утверждает исследователь В.В. Незговорова, памятник был выполнен по эскизу архитектора А.И. Штакеншнейдера с существенными поправками императора Николая I. |

|

|

Представление о памятнике дает описание нагрудного знака, учрежденного к 100-летию Саперного батальона в 1912 году. Утверждено было следующее описание: «Нагрудный знак представляет собою верхнюю часть памятника „Подвигам лейб-гвардии Саперного батальона“, поставленного по повелению императора Николая I в Петергофском лагере в 1853 г. ... Верхняя часть этого памятника изображает двуглавого времени императора Николая I орла, головы коего увенчаны большою императорской короною. На груди орла помещается овальной формы щит с Московским гербом. В лапах орла находятся: в правой – перуны (древние стрелы. – Ред.), в левой – венок. Орел покоится на бронзовом полушарии ... Историю создания памятника описал К.К. Случевский: «Перед выступлением из лагеря Его Величество, приехав в батальон, приказал выровнять передний плац под наклонную плоскость, взорвать порохом лежащие на плацу камни и убрать их. Вместе с тем Его Величество указал камень, которого приказал не трогать и на котором по выступлении батальона из лагеря в Петербург, был поставлен, по приказанию Его Величества, бронзовый орел и сделана надпись: „подвигам Л.-Гв. Саперного батальона“. Работа по очищению от камней переднего плаца окончена была саперами в одну неделю, за что и было им Всемилостивейше пожаловано 600 руб. сер. В следующем году, при вступлении в Петергофский лагерь батальон был искренне обрадован и тронут, увидя в первый раз этот драгоценный памятник Монаршего к нему благоволения ...». 22 мая 1854 года император приказал высечь на камне под орлом надпись: «Подвигам лейб-гвардии Саперного батальона» и позолотить буквы, а если не получится, то сделать надписи позолоченными бронзовыми буквами. На это повеление архитектор А.И. Штакеншнейдер рапортовал, что «по нетвердости камня надпись высечь неудобно», посему он полагает сделать оную на медной доске с надписью из приклепанных вызолоченных букв по шаблону и доску укрепить в камне. За изготовление этой доски купец Шарбау выпросил 150 рублей. 18 июня 1854 года император приказал надпись «на медной доске сделать не выпуклою, а гравированную, с окраской букв черною краскою. Для самой же доски вырезать место в камне». Фридрих Шарбау запросил за эту работу 250 рублей с обязательством выполнить ее за три недели, с чем император согласился. |

|

|

|

|

|

Памятник саперам простоял в Петергофе до 1898 года, когда во исполнение воли императора Александра III его перенесли в Санкт-Петербург и установили в ограде церкви лейб-гвардии Саперного батальона во имя святых Косьмы и Дамиана, построенной по проекту архитектора М.Е. Месмахера на Кирочной улице. Так как огромный камень весом около 50 тонн врос в землю, то перенесли только сам памятник и табличку с надписью. В 1899 году памятник был открыт уже на другом постаменте – глыбе грубо обтесанного гранита.

Памятник подвигам лейб-гвардии Саперного батальона был уничтожен в начале 1930-х годов, а в 1949 году при строительстве станции метро «Чернышевская» снесена и сама церковь. Небольшая модель памятника хранится в фондах Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Фотографии памятника хранятся в Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. |

|

|

|

|

|

А первоначальный постамент – валун в Петергофе со следами крепления таблички – можно увидеть и сейчас в 150 метрах от Саперного пруда. Он остался единственным свидетелем подвигов лейб-гвардии Саперного батальона. В октябре 2024 года мы с низинскими школьниками очистили Саперный камень ото мха и расчистили перед ним площадку. У поворота к камню с липовой аллеи установили памятную табличку. А ГУП «Экострой», вышедший чистить Саперный пруд, понял, что мы от него не отстанем, и пообещал проложить к камню дорожку. |